Un scoop ? Adolf Hitler comprenait très bien le français !

Quand Bruno Cheyns, le nouveau biographe de Léon Degrelle, évoque des problèmes linguistiques avec le Führer : manque de nuances accidentel ou mensonges délibérés ?

Il y a peu, nous vous avons présenté la nouvelle biographie de Léon Degrelle (De Führer uit Bouillon – « Le Führer qui venait de Bouillon ») écrite en néerlandais par Bruno Cheyns (voir ce blog au 10 décembre 2017).

Il y a peu, nous vous avons présenté la nouvelle biographie de Léon Degrelle (De Führer uit Bouillon – « Le Führer qui venait de Bouillon ») écrite en néerlandais par Bruno Cheyns (voir ce blog au 10 décembre 2017).

Dans cette présentation s'appuyant sur une interview de l'auteur à l'hebdomadaire nationaliste flamand 't Pallieterke, nous soupçonnions Bruno Cheyns de vouloir demeurer dans les limites « du politiquement correct à la Martin Conway, Eddy De Bruyne ou Francis Balace dont il semble reprendre, traduire et amplifier les fadaises. »

Et c'est bien ce qui se confirme puisque Bruno Cheyns ne manque pas de le souligner dans son Introduction avec la reconnaissance de la brosse à reluire : « De plus, le nombre d'études sur la collaboration au sud du pays est particulièrement limité, ce qui s'explique en grande partie par le manque de sources objectives. A part le chef-d’œuvre de l'historien britannique Martin Conway [ndlr : qui ne manque pas de renvoyer l'ascenseur puisque le professeur d'Oxford apothéose le livre de B. Cheyns comme « Une prestation impressionnante. Ce livre présente un panorama complet du rôle politique de Léon Degrelle dans l'histoire de Belgique » !, p. 4 de couverture], on n'a pas publié jusqu'à aujourd'hui le moindre travail de synthèse digne de ce nom sur le rexisme. Ce qui constitue un sérieux handicap pour la rédaction d'une biographie d'un des acteurs principaux ayant marqué cette période agitée de notre histoire. [...] L'historien Eddy De Bruyne, qui a entre-temps étudié pendant à peu près un quart de siècle la collaboration militaire wallonne, a été le premier chercheur à entreprendre une tentative sérieuse d'écriture objective de cette page noire de l'histoire de Wallonie. Il fut l'un des derniers historiens à avoir la chance unique d'interviewer des dizaines de survivants de la Légion Wallonie et de transcrire leurs récits personnels. Ce travail de bénédictin a permis la publication, en 2016, d'une volumineuse encyclopédie de la collaboration en Belgique francophone entre 1940 et 1945. » (p. 11).

Certes, cette « Encyclopédie » constitue un outil original et utile, même si on s'interroge sur les critères de sélection des Légionnaires y figurant, mais elle est certainement d'un intérêt limité pour ce qui concerne le premier d'entre eux, Léon Degrelle, comme nous le montrons régulièrement sur ce blog depuis le 23 mars 2017 !... Le dernier Commandeur de la Wallonie fait en effet l'objet d'une haine non expliquée de la part du prétendu encyclopédiste, gauchissant systématiquement ses commentaires pour le moins inobjectifs !

Aussi, à l'opposé de ce que Bruno Cheyns écrit, nous affirmons que ce ne sont pas les « travaux de synthèse » contemporains qui font défaut, bien au contraire puisque ce sont eux qui travestissent les faits et réécrivent l'histoire. Pour notre part, plutôt que de recourir aux Conway et De Bruyne, et de recopier leurs affirmations arbitraires, nous préférerons toujours privilégier les sources originales, les documents des témoins directs et des acteurs réels des faits : c'est d'ailleurs ainsi que nous avons pu donner tort aux ragotards d'aujourd'hui en démontrant, par exemple, que Léon Degrelle est bien le modèle originel physique, politique et spirituel de Tintin, en prouvant que ce n'est pas Fernand Rouleau mais bien Léon Degrelle qui est le « père » de la Légion Wallonie, en attestant que le Reichsführer-SS Heinrich Himmler a bien conservé toutes ses prérogatives jusqu'à la toute fin de la guerre et que tous les grades dont s'est prévalu Léon Degrelle sont parfaitement valables, et que nous établirons aujourd'hui que Léon Degrelle et Adolf Hitler pouvaient très bien se comprendre sans interprète...

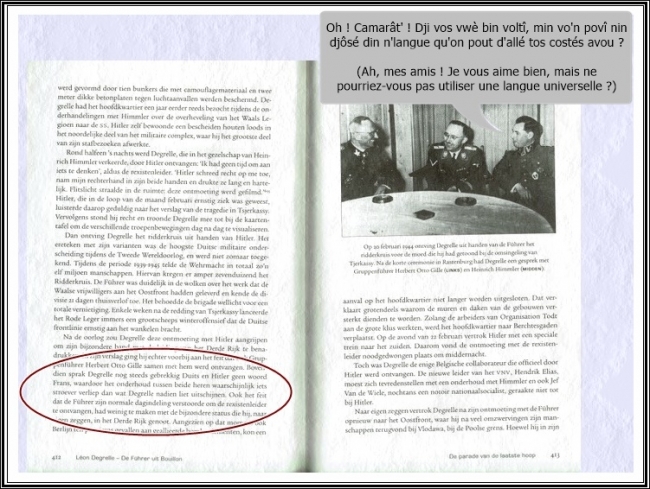

C'est donc sous les auspices particulièrement « orientés » de ces historiens politiquement corrects que le nouveau biographe de Léon Degrelle a choisi de se placer. Pour le vérifier, –et, comme le lecteur le constatera, nous n'avons pas été déçu !–, nous avons ouvert au hasard son livre et sommes tombé sur cette page où Bruno Cheyns écrit : « Après la guerre, Degrelle profitera de cette rencontre avec Hitler pour insister sur ses liens particuliers avec la direction du Troisième Reich. Dans son récit, il préféra ignorer le fait que le Gruppenführer Herbert Otto Gille fut reçu en même temps que lui. De plus, Degrelle parlait encore toujours un allemand imparfait et Hitler ne connaissait pas un mot de français, ce qui fait que l'entretien entre les deux hommes s'est probablement déroulé de manière plus difficile que ce que Degrelle laissa entendre par la suite. » (p. 412).

Pareilles affirmations relèvent toutes de l'opinion préconçue, de la supposition gratuite ou, au mieux, du renseignement non vérifié. Prenons-les une par une.

« Degrelle parlait encore toujours un allemand imparfait »

Ah oui ? Tiens, tiens... (« Tenè, tenè, tenè », comme on dit à Bouillon quand on se méfie des carabistouilles !)

Sans doute l'allemand de Léon Degrelle n'était-il pas « parfait » puisqu'il n'avait pratiquement jamais été confronté à la langue allemande (sauf à l'occasion de brefs séjours touristiques) avant de s'engager avec la Légion Wallonie dans la Wehrmacht. Mais après trois ans de guerre où il fréquenta quotidiennement les officiers allemands, où il dut lire, comprendre, appliquer les communiqués, rapports, ordres allemands et où il devint Commandeur de la Division Wallonie, son allemand devait être devenu suffisamment compréhensible pour qu'il puisse, par exemple, se faire obéir dans l'urgence vitale des combats par des soldats étrangers à la Légion comme le souligna le général Anton Grasser dans son télégramme du 25 août 1944 au Reichsführer Heinrich Himmler recommandant Léon Degrelle pour l'octroi des Feuilles de Chêne à sa Croix de Chevalier de la Croix de Fer : « Le SS-Sturmbannführer Degrelle [...] rassembla à la hauteur et des deux côtés de Lemmatsi les unités en retraite venant de Dorpat, et avec de faibles unités allemandes les reconstitua en groupe de combat [...]. Son engagement personnel est caractérisé par le fait qu'il donna ses ordres debout sur le bord du fossé, incitant ainsi à la résistance les Estoniens peu endurcis. »

Il faut bien supposer que les ordres qui se devaient d'être précis et parfaitement intelligibles furent effectivement donnés en allemand par un Léon Degrelle s'adressant à des soldats allemands et estoniens !...

A la page suivant son postulat de l'incompréhension linguistique entre Adolf Hitler et Léon Degrelle, Bruno Cheyns publie pourtant une photo, légendée notamment comme suit : « Après la brève cérémonie à Rastenburg, Degrelle eut un entretien avec le Gruppenführer Herbert Otto Gille (à gauche) et Heinrich Himmler (au milieu). » (Nous soulignons).

A en juger par les sombres mines (!) affichées par les interlocuteurs, cet entretien se déroula dans des conditions des plus pénibles, dues certainement au fait que personne ne se comprenait ! En exclusivité pour nos lecteurs, nous révélons dans une « bulle tintinesque » la demande formelle inédite, en authentique wallon des Ardennes luxembourgeoises, de l’effronté Léon Degrelle à ses deux supérieurs !...

Redevenons sérieux ! Nous avons déjà traité le sujet de la connaissance de l'allemand par Léon Degrelle (blog « Dernier Carré – Léon Degrelle » du 10 mai 2016). Rappelons brièvement ce que le dernier Commandeur de la Wallonie expliquait dans son livre De Rex à Hitler (pourtant bien présent dans la bibliographie de Bruno Cheyns : c'est même le premier ouvrage degrellien cité) : « Officiellement, j’ignorais la langue allemande. En réalité, je n’avais pas perdu une phrase de Himmler. Non point que je jouais la comédie de l’unilinguisme. Avec le temps, certains Allemands s’aperçurent que j’avais parfaitement compris des réflexions qu’ils avaient échangées, à mon insu, croyaient-ils. Ils me firent la réputation d’un jouteur redoutable, connaissant l’allemand sur le bout des doigts, mais qui faisait semblant de l’ignorer. » (p. 328).

« Hitler ne connaissait pas un mot de français »

Ah oui ? Vous en êtes vraiment certain ?

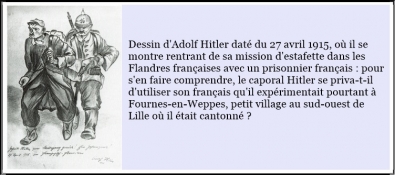

En ce qui concerne la prétendue ignorance totale du français par le Führer, nous citerons cet extrait du livre publié en 1975 par l'historien Jacques de Launay, Hitler en Flandres (malheureusement absent de la bibliographie de Bruno Cheyns) : « S'il n'a pas reçu de rapport à remettre à l’État-major de Wavrin, [Adolf Hitler] fait une halte dans l'un des deux estaminets du trajet, La Maladrerie à Fournes, ou le débit de tabacs de Wavrin. Les témoins se souviennent l'avoir vu prendre une bière et le schnaps local (genièvre de Wambrechies). Il parlait avec les clients un français assez correct, s'aidant au besoin d'un petit dictionnaire de poche allemand-français, dans lequel il avait classé quelques herbes rares. [...] Puis il regagne Wavrin où il va passer ses journées interminables, près de Mademoiselle Leroy. [...] Dans un bâtiment voisin [de la villa cossue du Dr Capelle où logent les officiers], la cuisine est tenue par une jeune fille jolie et très sérieuse, Héléna Leroy. C'est dans cette annexe que Hitler passe une grande partie de ses journées » (pp. 22-23. Les témoins –ne parlant pas allemand– des villages français où résida Adolf Hitler pendant la Grande Guerre et qui ont rapporté ces anecdotes biographiques à l'historien sont cités dans les Remerciements à la page 155).

Jacques De Launay a également retrouvé des membres de la famille Coulie qui tenaient le café « Au Fossoyeur » : « Des membres de cette famille se souviennent que le caporal Hitler leur transmit en 1914 la recette d’un onguent pour l’eczéma » qui devait bien être rédigée en français, même approximatif… (p. 80).

Daniel-Charles Luytens –dont le livre Les Fils cachés d’Adolf Hitler publie essentiellement l’échange de correspondance entre Jacques De Launay et le fils supposé du Führer, Jean Loret,– se croit même autorisé à livrer de la sorte le fruit de ses recherches : « Adolf Hitler pouvait-il, dès lors, passer inaperçu auprès de la population locale ? Nullement. D’autant qu’il […] parlait un très bon français scolaire, ce qui l’autorisait à s’entretenir régulièrement avec les habitants des villages où le hasard de ses affectations l’obligea à séjourner. » (p. 44). Nous pouvons peut-être même trouver une confirmation de la permanence des capacités linguistiques françaises du Führer dans ce témoignage fourni par Jean Loret à Jacques De Launay, à propos des deux voyages effectués en Flandre et dans le nord de la France par Adolf Hitler en juin 1940, sur les traces de son passé de combattant de la Grande Guerre : « J’ai un témoignage d’une femme, digne de foi, qui affirme la venue éclair d’Adolf Hitler à Noyelles-lès-Seclin (vers le fort) et selon elle, il s’est adressé à sa tante pour lui demander divers renseignements. » (p. 111).

Et cette relativement bonne connaissance du Führer de la langue française est irréfutablement confirmée par son majordome personnel, le SS-Obersturmbannführer Heinz Linge qui relate en détail son voyage sur les lieux qu'il connut durant la Première Guerre mondiale en Belgique et dans le Nord de la France. C'est ainsi qu'il témoigne : « [Le Führer] agit de la même façon qu'à Ardooie lorsqu'il se rendit à Fournes, Wavrin et Noÿelles-lez-Seclin, endroits auxquels il accorda une attention particulière. A Fournes où il avait établi ses quartiers chez un boucher au cours de la Première Guerre mondiale, il se rendit en compagnie d'Amann et de Schmidt dans la pièce même où il dormit lorsqu'il était estafette du régiment. Bien que j'aie été frappé que lors de ses conversations avec des étrangers –contrairement à son habitude– il ne se servait d'aucun interprète et se comportait différemment, je n'y ai pas accordé d'importance. J'ai supposé que le chef militaire vainqueur était devenu sentimental en revoyant les anciens lieux de sa banale vie militaire. » (Nous soulignons. With Hitler to the End, The Memoirs of Adolf Hitler's Valet, p. 138).

Une autre précieuse confirmation de la connaissance du français par le Führer nous est donnée par le Professeur Hermann Giesler, architecte en chef du réaménagement de Munich, la « Capitale du Mouvement ». Il fut, en compagnie d'Arno Breker et d'Albert Speer, l'invité personnel d'Adolf Hitler pour l'accompagner dans sa visite artistique de Paris, le 23 juin 1940. Pour ce faire, il se rendit à la Wolfsschlucht (« Ravin du Loup »), le Grand Quartier-général de l'armée allemande installé à Bruly-de-Pesche, petit hameau de Couvin dans la forêt de la Thiérache belge, d'où le départ devait avoir lieu. Dans les années 1970, un historien local, René Mathot, prit contact avec toutes les personnalités allemandes s'étant rendues dans ce village à la frontière des Ardennes belges et françaises. C'est ainsi que dans un courrier évoquant ses souvenirs sur cet épisode marquant de sa vie, l'architecte écrivit : « Adolf Hitler avait la connaissance d'un français d'école. Lorsqu'il considérait quelque chose comme important, il s'assurait d'une traduction exacte par un interprète. » (lettre du 22 novembre 1979 citée par René Mathot, in Au Ravin du Loup. Hitler en Belgique et en France, mai-juin 1940, p. 237. Nous soulignons). Ce qui veut quand même dire aussi que le Führer pouvait très bien se passer d'interprète dans une conversation courante...

C'est d'ailleurs ce que confirme on ne peut plus clairement le général d'aviation Hans Baur, pilote personnel d'Adolf Hitler, relatant la fin de la visite culturelle de Paris : « La tournée dura une bonne heure et nous étions de retour à l'aérodrome un peu après 6 heures. Le départ fut retardé parce que le pneu de la roue arrière était crevé. Il fallut le réparer. Dans l'intervalle, Hitler s'entretint avec un certain nombre de Français, pour la plupart des travailleurs et des mécaniciens de l'aéroport. On rit beaucoup. » (J'étais pilote de Hitler, p. 176. Nous soulignons).

Ces témoignages précieux n'ont cependant jamais été pris en considération par quiconque, tant le postulat de l'ignorance totale du français par un Adolf Hitler assisté d'interprètes, comme il se devait, pour toute réunion officielle, a toujours relevé d'une évidence qui, manifestement, a aveuglé tous les historiens !

Ces témoignages précieux n'ont cependant jamais été pris en considération par quiconque, tant le postulat de l'ignorance totale du français par un Adolf Hitler assisté d'interprètes, comme il se devait, pour toute réunion officielle, a toujours relevé d'une évidence qui, manifestement, a aveuglé tous les historiens !

Ils nous permettent cependant de donner une nouvelle importance à cette anecdote que raconte le Führer lui-même, le soir du 29 octobre 1941, évoquant sa visite de Paris après la capitulation française, visite lui faisant penser à son passage par Lille quelques semaines auparavant : « J'ai fait ma visite très tôt le matin, entre 6 heures et 9 heures. Je voulais m'abstenir d'exciter la population par ma présence. Le premier crieur de journaux qui m'a reconnu en est demeuré bouche bée. Et j'ai encore devant les yeux l'image de cette Lilloise qui, m'apercevant de sa fenêtre, s'exclama : "Le diable !" Pour terminer, nous sommes montés au Sacré-Cœur. Affreux ! Mais, dans l'ensemble, Paris demeure l'un des joyaux de l'Europe. » (Adolf Hitler, Libres Propos sur la guerre et la paix, p. 98).

L'édition originale en allemand de ce livre nous apprendra que le cri de la Lilloise est exactement rapporté en français par le Führer : « ich habe noch das Bild vor Augen einer Franzözin, die in Lille, am Fenster stehend, meiner ansichtig wird und "Le Diable !" ruft ! » (Adolf Hitler, Monologe im Führer-Hauptquartier 1941-1944, p. 116).

Sans connaître les témoignages de Linge, Giesler et Baur, nous devrions a priori considérer cette anecdote rapportée par le Führer comme insignifiante: en tirer quelque conclusion sur sa connaissance du français aurait certainement représenté une extrapolation hasardeuse et improbable.

Elle doit, au contraire, attirer notre attention sur le fait qu'Adolf Hitler était suffisamment familier du français pour comprendre très exactement un cri lancé par une femme en panique : il nous faut en effet noter qu'il ne s'agit aucunement d'une conversation où chacun fait attention à ce que dit l'autre –effort d'autant plus soutenu lorsqu'il s'agit de personnes ne parlant pas la même langue–, mais d'une exclamation dans une langue étrangère, happée au hasard dans la rue, et parfaitement comprise...

Cet intérêt d’Adolf Hitler pour la culture française (que d’aucuns trouveront sans doute paradoxal) est du reste confirmé par le sculpteur Arno Breker qui fut choisi par le Führer pour l’accompagner dans sa visite artistique de Paris le 23 juin 1940 et qui conclut ainsi le récit passionnant de son périple : « Aujourd’hui, je vous déclare franchement que, comme vous, j’aurais fait mes études à Paris si le destin ne m’avait poussé à la politique. Mes seules ambitions, avant la Première Guerre mondiale étaient d’ordre artistique… Et Paris, depuis le XIXe siècle, est le lieu des destins artistiques. » (Paris, Hitler et moi, p. 112). A Albert Speer, le Führer déclara de même : « C'était le rêve de ma vie de pouvoir visiter Paris. Je ne saurais dire combien je suis heureux que ce rêve soit réalisé aujourd'hui. » (Au Cœur du Troisième Reich, p. 246).

Les premiers rudiments de français furent donnés au jeune Adolf de onze ans par le Dr Huemer, également professeur d’allemand, à la Realschule, l’école primaire supérieure de Linz, entre 1900 et 1903. Il témoignera, en 1924, au procès du Putsch de Munich, en qualifiant son élève d’ « incontestablement doué », même s’il dut lui donner la mauvaise note de 5 ; mais il ne lui donna jamais non plus une meilleure note que 4 en allemand, sa langue maternelle ! (4 = mauvais, 5 = insuffisant, 1 = excellent. Franz Jetzinger, Hitlers Jugend, p. 105).

« l'entretien entre [Hitler et Degrelle] s'est probablement déroulé de manière plus difficile que ce que Degrelle laissa entendre par la suite »

Ah oui ? Ce n'est pourtant pas ce que tout le monde dit...

Si tous ces éléments ne nous permettent pas d’affirmer que Léon Degrelle s’adressa en allemand au Führer (mais au vu des innombrables documents le montrant en conversation sans interprète avec des officiers allemands non francophones, nous en sommes bien convaincu), ni qu’à l’inverse Adolf Hitler s’adressa en français au co-vainqueur de Tcherkassy, du moins pouvons-nous être sûr que chacun pouvait comprendre l’autre s’exprimant dans sa propre langue maternelle…

Et c'est probablement ce que nous pourrions déduire du témoignage de Paul Schmidt, interprète officiel d'Adolf Hitler, lorsqu'il explique dans une interview au Pourquoi Pas ? du 21 septembre 1962 que « [Léon Degrelle] vint rendre visite au Führer à deux ou trois reprises. Votre compatriote était un des rares individus qui ne tremblaient pas en présence du dictateur. Il y allait avec fougue et ne craignait pas de couper la parole au maître du IIIe Reich. » (p. 39).

Si la conversation pouvait se dérouler avec une telle « fougue » alors qu'aucun n'était censé parler parfaitement la langue de l'autre tout en la comprenant suffisamment, cela veut sans doute dire que chacun eût pu s'exprimer dans sa propre langue, en émaillant même parfois son propos de bribes de l'autre langue.

C'est en fait le procédé inverse qu'utilisa Léon Degrelle, si nous en croyons l'explication qu'il nous donna un jour où, en romaniste curieux, nous lui posâmes la question de savoir dans quelle langue il s'entretenait avec le Führer : « En principe, je m'exprimais en allemand, nous répondit-il en substance, et je n'avais nul besoin d'interprète car si ne je trouvais pas mes mots suffisamment vite pour dire ce que j'avais à dire, j'utilisais le français, au grand amusement de Hitler, qui me comprenait du reste parfaitement car il avait de bonnes notions de français, acquises sans doute en France durant la Première Guerre mondiale. »

Il ne s'agit là que d'un témoignage personnel, qu'aucune référence écrite, radiophonique ou télévisuelle n'appuie, mais il vaut certainement tout autant que l'affirmation gratuite et manifestement erronée selon laquelle « Hitler ne connaissait pas un mot de français » !

« Dans son récit, [Léon Degrelle] préféra ignorer le fait que le Gruppenführer Herbert Otto Gille fut reçu en même temps que lui. »

Ah oui ? Et d'où tenez-vous ça ?...

Enfin, en ce qui concerne l'omission volontaire de la présence du général Gille par un Léon Degrelle tirant la couverture à soi afin de mettre en valeur ses relations personnelles avec le Führer, nous relirons simplement La Campagne de Russie (1949, présent dans la bibliographie de l'auteur, mais dans sa version néerlandaise de 1971, Veldtocht in Rusland : serait-il possible qu’elle ne traduise pas fidèlement l'original français ?) : « A Uman, je pris place dans un avion spécial du Führer, en compagnie du général de Corps d'Armée Liebe [sic] et du général SS Gille, le glorieux chef de la Viking. [...] Nous entrâmes dans un vestibule carré. [...] Nous attendîmes pendant quelque temps. [...] Les battants s'ouvrirent. Je n'eus le temps de rien voir, ni de penser à rien : le Führer s'était avancé vers moi, m'avait pris la main droite dans ses deux mains et l'étreignait avec affection. [...] Nous nous assîmes dans des fauteuils de bois, en face d'une cheminée massive. [Le Führer] se faisait raconter détail par détail chacune des étapes de notre tragédie. [...] Il nous conduisit aux cartes du front pour connaître, avec une exactitude totale, l'odyssée de Tcherkassy. Il se fit répéter les mouvements des troupes encerclées, jour par jour, suivant chaque marche sur la carte. L'immense pièce n'était remplie que de cette voix qui interrogeait posément, de nos voix qui répondaient avec une émotion mal contenue. » (pp. 326-329).

On le lit : non seulement Léon Degrelle cite –élogieusement– le Gruppenführer Herbert Otto Gille, de même d'ailleurs qu'il n'oublie pas non plus le Generalleutnant Theobald Lieb, mais il établit consciencieusement une nette distinction entre ce qui le concerne personnellement (où il utilise les pronoms de la première personne du singulier « je », « me », « moi ») et les situations impliquant ses compagnons –et supérieurs– présents (pronom personnel de la première personne du pluriel « nous » et adjectif possessif correspondant « notre »).

On le lit : non seulement Léon Degrelle cite –élogieusement– le Gruppenführer Herbert Otto Gille, de même d'ailleurs qu'il n'oublie pas non plus le Generalleutnant Theobald Lieb, mais il établit consciencieusement une nette distinction entre ce qui le concerne personnellement (où il utilise les pronoms de la première personne du singulier « je », « me », « moi ») et les situations impliquant ses compagnons –et supérieurs– présents (pronom personnel de la première personne du pluriel « nous » et adjectif possessif correspondant « notre »).

Voilà donc, en seulement trois phrases de Bruno Cheyns, beaucoup de manques de nuance, sinon de contre-vérités.

En conclusion, nous laisserons Léon Degrelle lui-même réagir face aux « chercheurs » prétendant écrire son histoire et les rappeler à leur devoir : « Avant de se lancer dans des affirmations catégoriques à un tel point, un historien se [doit] de vérifier tout cela avec circonspection. [...] Quand il s'agit de moi, il est entendu qu'on ne vérifie pas. C'est comme devenu tout naturel. Avant de se risquer à lancer une affirmation, où même d'émettre un soupçon, un professeur d'université est censé enfourcher ses lunettes, consulter ses dossiers, rechercher des précisions. Pour moi, rien, strictement rien. Le calomniateur fonce, tout droit, dans un tunnel. » (Jean-Michel Charlier, Léon Degrelle : Persiste et signe, p. 169).